শনিবার ● ৮ ডিসেম্বর ২০১২

প্রথম পাতা » রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা » বিশ্বপরিচয় - নক্ষত্রলোক

বিশ্বপরিচয় - নক্ষত্রলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক। এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরো সূক্ষ্ম বা আরো স্থুল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর কাজ চালাব বলেই সেই অনুযায়ী আমাদের চোখ কান, আমরা যে বিজ্ঞানী হব প্রকৃতি সে খেয়ালই করে নি। মানুষের চোখ অণুবীক্ষণ ও দুরবীন এই দুইয়ের কাজই সামান্য পরিমাণে করে থাকে। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের প্রকৃতি অন্যরকম হলে আমাদের জগৎটাও হত অন্যরকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্যরকমই তো হয়েছে। এতই অন্যরকমের যে, যে-ভাষায় আমরা কাজ চালাই এ জগতের পরিচয় তার অনেকখানিই কাজে লাগে না। প্রত্যহ এমন চিহ্নওয়ালা ভাষা তৈরি করতে হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না।

একদিন মানুষ ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যনক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সেজন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না – সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে। আজ তার চোখ বেড়ে গেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। ধরে নিতে হয়েছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয় সূর্যের চার দিকে, দরবেশী নাচের মতো পাক খেতে খেতে। পথ সুদীর্ঘ, লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে ততদিন বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের পরমায়ুর বহর বাড়াতে হবে।

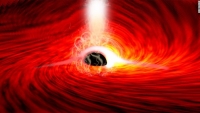

রাত্রের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হালকা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভূত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হল এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে চলাফেরা করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে স্যর জেমস্ জীন্স্ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেম্স জীন্স্ বলেন সেই স্টেশন থেকে আর-সব খালি করে ফেলে কেবল ছটি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূণ্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্রের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই যে ক্রমে ক্রমে সে তাপ ছড়াতে থাকে। ফুটন্ত জল প্রথমে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হতে হতে সেই বাষ্প জমে হয় জলের কণা। অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে যায় গ্যাস হয়ে; সেইরকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারী সব জিনিসই ছিল গ্যাস। কোটি কোটি বছর ধরে কালে কালে তা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোটো ছোটো টুকরো ঘন হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলেছে। য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা, বহুবচনে নেব্যুলী। আমাদের সূর্য আছে এইরকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে।

আমেরিকার পর্বতচূড়ায় বসানো হয়েছে মস্ত বড়ো এক দুরবীন, তার ভিতর দিয়ে খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যাণ্ড্র মিডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো। সেই চাকা ঘুরছে। এক পাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় দু কোটি বছর। নয় লাখ বছর লাগে এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে।

আমাদের সব চেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শী বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যাবাঁধা যে-পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বস্তির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার উপর দিয়ে সংখ্যার যে-ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।

সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসাবে, নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অঙ্কে বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে। সূর্যই তো আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, তার চেয়ে বহু লক্ষ গুণ দূরে আছে নক্ষত্রের দল, সংখ্যা দিয়ে তাদের দূরত্ব গোনা কড়ি দিয়ে হাজার হাজার মোহর গোনার মতো। সংখ্যা-সংকেত বানিয়ে মানুষ লেখনের বোঝা হালকা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের মাপ এ সংকেতে কুলোল না। তাই আর-এক সংকেত বেরিয়েছে। তাকে বলা যায় আলো-চলার মাপ। ৩৬৬ দিনের বছর হিসাবে সে চলে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল। সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাণে, তেমনি নক্ষত্রদের গতিবিধি, তাদের সীমা-সরহদ্দের মাপ, আলো-চলা বছরের মাত্রা গণনা করে। আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আন্দাজ একলক্ষ আলো-বছরের মাপে। আরো অনেক লক্ষ নাক্ষত্রজগৎ আছে এর বাইরে। সেই-সব ভিন্ন গাঁয়ের নক্ষত্রদের মধ্যে একটির পরিচয় ফোটাগ্রাফে ধরা হয়েছে, হিসেব মতে সে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আলো-বছর দূরে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রদের দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। এর থেকে বোঝা যাবে কী বিপুল শূণ্যতার মধ্যে বিশ্ব ভাসছে। আজকাল শুনতে পাই পৃথিবীতে স্থানাভাব নিয়েই লড়াই বাধে। নক্ষত্রদের মাঝখানে কিছুমাত্র যদি জায়গার টানাটানি থাকত তা হলে সর্বনেশে ঠোকাঠুকিতে বিশ্ব যেত চুরমার হয়ে।

চোখে দেখার যুগ থেকে এল দুরবীনের যুগ। দুরবীনের জোর বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল দ্যুলোকে আমাদের দৃষ্টির পরিধি। পূর্বে যেখানে ফাঁক দেখেছি সেখানে দেখা দিল নক্ষত্রের ঝাঁক। তবু বাকি রইল অনেক। বাকি থাকবারই কথা। আমাদের নাক্ষত্রজগতের বাইরে এমন সব জগৎ আছে যাদের আলো দুরবীনদৃষ্টিরও অতীত। একটা বাতির শিখা ৮৫৭৫ মাইল দূরে যেটুকু দীপ্তি দেয় এমনতরো আভাকে দুরবীন যোগে ধরবার চেষ্টায় হার মানলে মানুষের চক্ষু। দুরবীন আপন শক্তি অনুসারে খবর এনে দেয় চোখে, চোখের যদি শক্তি না থাকে সেই অতিক্ষীণ খবরটুকু বোধের কোঠায় চালান করে দিতে, তা হলে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী। সেই শক্তির উদ্বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরতম আকাশে জাল ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটোগ্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখঢাকা আলোর উপর সমন জারি করতে পারে। দুরবীনের সঙ্গে ফোটাগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরো বিচিত্র করে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে নানা পদার্থ গ্যাস হয়ে জ্বলছে। তারা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন দেখা দেয় তখন ওদের তন্ন তন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না। সেই জন্যে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী সূর্য-দেখা দুরবীন বানিয়েছেন যাতে জ্বলন্ত গ্যাসের সবরকম রঙ থেকে এক-একটি রঙের আলো ছাড়িয়ে নিয়ে তার সাহায্যে সূর্যের সেই বিশেষ গ্যাসীয় রূপ দেখা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছামত কেবলমাত্র জ্বলন্ত ক্যালসিয়মের রঙ কিংবা জ্বলন্ত হাইড্রজেনের রঙে সূর্যকে দেখতে পেলে তার গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে যা আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না।

সাদা আলো ভাগ করতে পারলে তার বর্ণসপ্তকের এক দিকে পাওয়া যায় লাল অন্য দিকে বেগনি – এই দুই সীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে আলো সে আমাদের চোখে পড়ে না।

ঘন নীলরঙের আলোর ঢেউয়ের পরিমাপ এক ইঞ্চির দেড়কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এই আলোর রঙে যে ঢেউ খেলে তার একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে পরবর্তী ঢেউয়ের চূড়ার মাপ এই। এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে দেড়কোটি ঢেউ। লাল রঙের আলোর ঢেউ প্রায় এর দ্বিগুণ লম্বা। একটা তপ্ত লোহার জ্বলন্ত লাল আলো যখন ক্রমেই নিভে আসে, আর দেখা যায় না, তখনো আরো বড়ো মাপের অদৃশ্য আলো তার থেকে ঢেউ দিয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিকে সে যদি জাগিয়ে তুলতে পারত তা হলে সেই লাল-উজানি রঙের আলোয় আমরা নিভে-আসা লোহাকে দেখতে পেতুম, তা হলে গরমিকালের সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লাল-উজানি আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।

একান্ত অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যাদের আমরা দেখতে পাই নে তাদেরও আলো আছে। নক্ষত্রলোকের বাহিরের নিবিড় কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এই-সকল অদৃশ্য দূতকেও দৃশ্যপটে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অস্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত দুরবীন-ফোটোগ্রাফের সাহায্যে।

বেগনি-পারের আলো জ্যোতিষীদের কাছে লাল-উজানি আলোর মতো এত বেশি কাজে লাগে না। তার কারণ এই খাটো ঢেউয়ের আলোর অনেকখানি পৃথিবীর হাওয়া পেরিয়ে আসতে নষ্ট হয়, দূরলোকের খবর দেবার কাজে লাগে না। এরা খবর দেয় পরমাণুলোকের। একটা বিশেষ পরিমাণ উত্তেজনায় পরমাণু সাদা আলোয় স্পন্দিত হয়। তেজ আরো বাড়লে দেখা দেয় বেগনি-পারের আলো। অবশেষে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু যখন বিচলিত হতে থাকে তখন সেই প্রবল উত্তেজনায় বের হয় আরো খাটো ঢেউ যাদের বলি গামা-রশ্মি। মানুষ তার যন্ত্রের শক্তি এতদূর বাড়িয়ে তুলেছে যে এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির মতো রশ্মিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম সে হচ্ছে এই যে, বর্ণলিপি-বাঁধা দুরবীন-ফোটোগ্রাফ দিয়ে মানুষ নক্ষত্রবিশ্বের অতি দূর অদৃশ্য লোককে দৃষ্টিপথে এনেছে। আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকের সুদূর বাইরে আরো অনেক নাক্ষত্রলোকের ঠিকানা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, নক্ষত্রেরা যে সবাই মিলে আমাদের নাক্ষত্র-আকাশে এবং দূরতর আকাশে ঘুর খাচ্ছে তাও ধরা পড়ছে এই যন্ত্রের দৃষ্টিতে।

দূর আকাশের কোনো জ্যোতির্ময় গ্যাসের পিণ্ড, যাকে বলে নক্ষত্র, যখন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিংবা পিছিয়ে যায় তখন আমাদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যে-পরিমাণ দৈর্ঘ্যের আলোর ঢেউ আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারত কাছে এলে তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মায়,দূরে গেলে তার চেয়ে বেশি। যে-সব আলোর ঢেউ দৈর্ঘ্যে কম, তাদের রঙ ফোটে বর্ণসপ্তকের বেগনির দিকে, আর যারা দৈর্ঘ্যে বেশি তারা পৌঁছয় লাল রঙের কিনারায়। এই কারণে নক্ষত্রের কাছে-আসা দূরে-যাওয়ার সংকেত ভিন্ন রঙের সিগন্যালে জানিয়ে দেয় বর্ণলিপি। শিঙে বাজিয়ে রেলগাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কানে তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে চড়া ঠেকে। কেননা শৃঙ্গধ্বনি বাতাসে যে ঢেউ-তোলা আওয়াজ আমাদের কানে বাজায়, গাড়ি এলে সেই ঢেউগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে কানে চড়া সুরের অনুভূতি জাগায়। আলোতে চড়া রঙের সপ্তক বেগনির দিকে।

কোনো কোনো গ্যাসীয় নীহারিকার যে উজ্জ্বলতা সে তার আপন আলোতে নয়। যে নক্ষত্রগুলি তাদের মধ্যে ভিড় করে আছে তারাই ওদের আলোকিত করেছে। আবার কোথাও নীহারিকার পরমাণুগুলি নক্ষত্রের আলোককে নিজেরা শুষে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোতে তাকে চালান করে।

নীহারিকার আর-একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার মাঝে মাঝে মেঘের মতো কালো কালো লেপ দেওয়া আছে, নিবিড়তম তারার ভিড়ের মধ্যে এক এক জায়গায় কালো ফাঁক। জ্যোতিষী বার্ণাডের পর্যবেক্ষণে এমনতরো প্রায় দুশোটা কালো আকাশ-প্রদেশ দেখা দিয়েছে। বার্ণাড অনুমান করেন এগুলি অস্বচ্ছ গ্যাসের মেঘ, ওর পিছনের তারাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাছে, কোনোটা দূরে, কোনোটা ছোটো, কোনোটা প্রকাণ্ড বড়ো।

নক্ষত্রলোকের অনুবর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায় যে সে অত্যন্ত কম, প্রত্যেক ঘন-ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু। সে যে কত কম এই বিচার করলে বোঝা যাবে যে, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে সব চেয়ে জোরের পাম্প দিয়ে যে শূণ্যতা সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও ঘন-ইঞ্চিতে বহু কোটি পরমাণু বাকি থেকে যায়।

আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকটি প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ, বহু শত কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ। তাদের মধ্যে মধ্যে যে আকাশ তাতে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস কোথাও বা অত্যন্ত বিরল, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও বা অস্বচ্ছ। সূর্য আছে এই নাক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দূরে, একটা নাক্ষত্রমেঘের মধ্যে। নক্ষত্রগুলির বেশি ভিড় নীহারিকার কেন্দ্রের কাছে।

অ্যান্টারীজ নক্ষত্রের ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল, আর সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। সূর্য মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্রজগতের একটি মধ্যবিত্ত তারা এই সূর্য, তার মতো এমন আরো আছে লক্ষ লক্ষ জগৎ। সব নিয়ে এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় তার সীমা তা আমরা জানি নে।

আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে আর তার সঙ্গেই ঘুরছে এই নাক্ষত্রচক্রবর্তীর সব তারাই, একটি কেন্দ্রে চার দিকে। এই মহলে সূর্যের ঘুর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ড প্রায় দুশো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে পড়া কাদার মতোই সে ঘোরা বেগে নাক্ষত্রচক্র থেকে ছিটকে পড়ত; এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।

এই টানের শক্তির খবরটা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা তবু সেটা এই বিশ্ববর্ণনা থেকে বাদ দিলে চলবে না। সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা গল্প চলিত আছে যে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ন্যুটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল, তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নীচেই বা পড়ে কেন, উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। তাঁর মনে আরো অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল। ভাবছিলেন চাঁদ কিসের টানে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, পৃথিবীই বা কিসের টানে ঘুরছে সূর্যের চার দিকে। ফল পড়ার ব্যাপারে তিনি বুঝলেন একটা টান দেবার শক্তি আছে পৃথিবীর। সব-কিছুকে সে নিজের ভিতরের দিকে টানছে। তাই যদি হবে তবে চন্দ্রকেই বা সে ছাড়বে কেন। নিশ্চয়ই এই শক্তিটা দূরে কাছে এমন জিনিস নেই যাকে টানবে না। ভাবনাটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারা গেল একা পৃথিবী নয় সব-কিছুই টানে সব-কিছুকে। যার মধ্যে যতটা আছে বস্তু, তার টানবার জোর ততটা। তা ছাড়া দূরত্বের কম-বেশিতে এই টানের জোরও বাড়ে-কমে। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে যদি, টান কমে যায় চার গুণ, চার গুণ বাড়লে টান কমবে ষোলো গুণ। এ না হলে সূর্যের টানে পৃথিবীর যা-কিছু সম্বল সব লুঠ হয়ে যেত। এই টানাটানির পালোয়ানিতে কাছের জিনিসের ‘পরে পৃথিবীর জিত রয়ে গেল। ন্যুটনের মৃত্যুর বছর-সত্তর পরে আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর পরখ করবার ঘরে দুটো সীসের গোলা ঝুলিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা ঠিক নিয়ম মেনেই পরস্পরকে টানছে। এই নিয়মের হিসাবটি বাঁচিয়ে আমিও এই লেখার টেবিলে বসে সব-কিছুকে টানছি। পৃথিবীকে, চন্দ্রকে, সূর্যকে, বিশ্বে যত তারা আছে তার প্রত্যেকটাকেই। যে পিঁপড়েটা এসেছে আমার ঘরের কোণে আহারের খোঁজে তাকেও টানছি; সেও দূর থেকে দিচ্ছে আমায় টান, বলা বাহুল্য আমাকে বিশেষ ব্যস্ত করতে পারে নি। আমার টানে ওরও তেমন ভাবনার কারণ ঘটল না। পৃথিবী এই আঁকড়ে ধরার জোরে অসুবিধা ঘটিয়েছে অনেক। চলতে গেলে পা তোলার দরকার। কিন্তু পৃথিবী টানে তাকে নীচের দিকে; দূরে যেতে হাঁপিয়ে পড়ি সময়ও লাগে বিস্তর। এই টেনে রাখার ব্যবস্থা গাছপালার পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু মানুষের পক্ষে একেবারেই নয়। তাই জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই টানের সঙ্গে মানুষকে লড়াই করে চলতে হয়েছে। অনেক আগেই সে আকাশে উড়তে পারত কিন্তু পৃথিবী কিছুতেই তাকে মাটি ছাড়তে দিতে চায় না। এই চব্বিশঘন্টা টানের থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে মানুষ কল বানিয়েছে বিস্তর – এতে পৃথিবীটাকে কিছু ফাঁকি দেওয়া চলে – সম্পূর্ণ না। কিন্তু এই টানকে নমস্কার করি যখন জানি,পৃথিবী হঠাৎ যদি তার টান আলগা করে তা হলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক খাচ্ছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। বস্তুত পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাপে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারি নে।

বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণার যুগলমিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। এক দিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা দৌড় আর-এক দিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে, সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তা হলে চলন হত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বহুলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্বের শূণ্য পার হয়ে নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদৃশ্য লাগামে বেঁধে গ্রহগুলোকে ঘোরাচ্ছে সার্কাসের ঘোড়ার মতো। এ দিকে সূর্যও ঘুরছে বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে-তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও, সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা। সূর্য আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অতিপরমাণু জগতে প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যেকার দূরত্ব কম-বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শূণ্যকে পেরিয়ে নিত্যকাল বাঁধা পথে ঘোরাচ্ছে ইলেকট্রনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব-কিছু। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইলেকট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্ষের নয়, সেটা বৈদ্যুত টানের। পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের, যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।

মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই যে মতের আলোচনা করা গেল ন্যুটনের সময় থেকে এটা চলে আসছে। এর থেকে আমাদের মনে এই একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, দুই বস্তুর মাঝখানের অবকাশের ভিতর দিয়ে একটা অদৃশ্য শক্তি টানাটানি করছে।

কিন্তু এই ছবিটা মনে আনবার কিছু বাধা আছে। মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সে কথা পূর্বে বলেছি। বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সেরকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরো একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না। একটা জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে-আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমন-কি, আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে বাধ্য। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে টানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে-নূতন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব করে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।

যাই হোক ইংরেজিতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না বলে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।

আমাদের এই যে নাক্ষত্রজগৎ, এ যেন বিরাট শূণ্য আকাশের দ্বীপের মতো। এখান থেকে দেখা যায় দূরে দূরে আরো অনেক নাক্ষত্রদ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সব চেয়ে আমাদের নিকটের যেটি, তাকে দেখা যায় অ্যাণ্ড্রমিডা নক্ষত্র দলের কাছে। দেখতে একটা ঝাপসা তারার মতো। সেখান থেকে যে আলো চোখে পড়ছে সে যাত্রা করে বেরিয়েছে ন লক্ষ বছর পূর্বে। কুণ্ডলীচক্র-পাকানো নীহারিকা আরো আছে আরো দূরে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে দূরবর্তীর সম্বন্ধে হিসাবে স্থির হয়েছে যে, সে আছে তিন হাজার লক্ষ আলো-বছর দূরত্বের পথে। বহুকোটি নক্ষত্র-জড়ো-করা এই-সব নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না।

একটা আশ্চর্যের কথা উঠেছে এই যে কাছের দুটো তিনটে ছাড়া বাকি নাক্ষত্রজগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দূরে তাদের দৌড়-বেগও তত বেশি। এই-সব নাক্ষত্রজগতের সমষ্টি নিয়ে যে বিশ্বকে আমরা জানি কোনো কোনো পণ্ডিত ঠিক করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। সুতরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব যাচ্ছে বেড়ে। যে-বেগে তারা সরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

শুধু এই নয়, একদল বিজ্ঞানীর মতে এই বস্তুপুঞ্জসংঘটিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে। এঁদের মতে আকাশের কোনো-এক বিন্দু থেকে সিধে লাইন টানলে সে লাইন অসীমে চলে না গিয়ে ঘুরে এসে এক সময়ে সেই প্রথম বিন্দুতে এসে পৌঁছয়। এই মত-অনুসারে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আকাশ-গোলকে নক্ষত্রজগৎগুলি আছে, যেমন আছে পৃথিবী-গোলককে ঘিরে জীবজন্তু গাছপালা। সুতরাং বিশ্বজগৎটার ফেঁপে-ওঠা সেই আকাশমণ্ডলেরই বিস্ফারণের মাপে। কিন্তু মতের স্থিরতা হয় নি এ কথা মনে রাখা উচিত; আকাশ অসীম, কালও নিরবধি, এই মতটাও মরে নি। আকাশটাও বুদ্বুদ্ কি না এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে সৃষ্টি চলেছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নূতন সৃষ্টি উদ্ভাসিত হচ্ছে, ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্যায় দিন ও রাত্রির মতো বারে বারে ফিরে আসছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই, এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।

পর্সিয়ুস রাশিতে অ্যালগল নামে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তার উজ্জ্বলতা স্থির থাকে ষাট ঘন্টা। তার পরে পাঁচ ঘন্টার শেষে তার প্রভা কমে যায় এক-তৃতীয়াংশ। আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করে। পাঁচ ঘণ্টা পরে পূর্ণ উজ্জ্বলতা পায়, সেই ভরা ঐশ্বর্য থাকে ষাট ঘন্টা। এইরকম উজ্জ্বলতার কারণ ঘটায় ওর জুড়ি নক্ষত্র। প্রদক্ষিণের সময় ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে গ্রহণ ছাড়ে।

আর-একদল তারা আছে তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো কারণ থেকে নয়, কিন্তু ভিতরেরই কোনো জোয়ার ভাঁটায় একবার কমে একবার বাড়ে। কিছুদিন ধরে সমস্ত তারাটা হয়ে যায় বিস্ফারিত, আবার ক্রমে যায় সংকুচিত হয়ে। তার আলোটা যেন নাড়ির দব্দবানি। সিফিউস নক্ষত্রমণ্ডলীতে এই-সব তারা প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে বলে এদের নাম হয়েছে সিফাইড্স্। এদের খোঁজ পাওয়ার পর থেকে নাক্ষত্রজগতের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে।

আরো একদল নক্ষত্রের কথা বলবার আছে, তারা নাম পেয়েছে নতুন নক্ষত্র। তাদের আলো হঠাৎ অতিদ্রুত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অনেক হাজার গুণ থেকে অনেক লক্ষ গুণ পর্যন্ত। তার পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত ম্লান হয়ে যায়। এক কালে এই হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা তারাদের আবির্ভাবকে নতুন আবির্ভাব মনে করে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নতুন তারা।

কিছুকাল পূর্বে লাসের্টা অর্থাৎ গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে একটি, যাকে বলে নতুন তারা, হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। পরে পরে চারটে জ্যোতির খোলস দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলস দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলো-চলা-বছর দূরে। অর্থাৎ যে তারার গ্যাস জ্বলনের উৎপতন আজ আমাদের চোখে পড়ল এটা ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের সাড়ে ছশো বছর পূর্বে। তার এই-সব ছেড়ে-ফেলা গ্যাসের খোলসগুলির কী হল এ নিয়ে আন্দাজ চলেছে। সে কি ওর বন্ধন কাটিয়ে মহাশূণ্যে বিবাগী হয়ে যাচ্ছে, না ওর টানে বাঁধা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওর আনুগত্য করে চলেছে। এই যে তারা জ্বলে-ওঠা, এ ঘটনাকে বিচার করে কোনো পণ্ডিত বলেছেন হয়তো এমনি করেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি; হয়তো সূর্য এক সময়ে এইরকম নতুন তারার রীতি অনুসারে আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। এ মত যদি সত্য হয় তা হল সম্ভবত প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই এক সময়ে একটা বিস্ফোরণের দশা আসে, আর গ্রহবংশের সৃষ্টি করে। হয়তো আকাশে নিঃসন্তান নক্ষত্র অল্পই আছে।

দ্বিতীয় মত এই যে, বাহিরের একটা চলতি তারা অন্য আর-একটা তারার টানের এলাকার মধ্যে এসে পড়ে ঘটিয়েছে এই প্রলয় কাণ্ড। এই মত-অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তির আলোচনা পরে করা যাবে।

আমাদের নাক্ষত্রজগতে যে-সব নক্ষত্র আছে তারা নানারকমের। কেউ বা সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দেয়, কেউ বা দেয় একশো ভাগ কম। কারো বা পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারো বা নিতান্তই পাতলা। কারো উপরিতলের তাপমাত্রা বিশ-ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড পরিমাণে, কারো বা তিন হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়, কেউ বা বারে বারে প্রসারিত কুঞ্চিত হতে হতে আলো-উত্তাপের জোয়ার-ভাঁটা খেলাচ্ছে, কেউ বা চলেছে একা একা; কারাও বা চলেছে জোড় বেঁধে, তাদের সংখ্যা নক্ষত্রদলের এক-তৃতীয়াংশ। জুড়ি নক্ষত্রেরা ভারাবর্তনের জালে ধরা পড়ে যাপন করছে প্রদক্ষিণের পালা। জুড়ির মধ্যে যার জোর কম প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই ‘পরে। যেমন সূর্য আর পৃথিবী। অবলা পৃথিবী যে কিছু টান দিচ্ছে না তা নয় কিন্তু সূর্যকে বড়ো বেশি বিচলিত করতে পারে না। প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানটা একা সম্পন্ন করছে পৃথিবীই। যেখানে দুই জ্যোতিষ্ক প্রায় সমান জোরের সেখানে উভয়ের মাঝামঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, দুই নক্ষত্র সেটাকেই প্রদক্ষিণ করে।

এই জুড়ি নক্ষত্র হল কী করে তা নিয়ে আলাদা আলাদা মত শুনি। কেউ কেউ বলেন এর মূলে আছে দস্যুবৃত্তি। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার নীতি অনুসারে একটা তারা আর-একটাকে বন্দী করে আপন সঙ্গী করে রেখেছে। অন্য মতে জুড়ির জন্ম মূল নক্ষত্রের নিজেরই অঙ্গ থেকে। বুঝিয়ে বলি। নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হয় ততই আঁট হয়ে ওঠে। এমনি করে যতই হয় ঘন ততই তার ঘুরপাক হয় দ্রুত। সেই দ্রুতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মুখো বেগ। গাড়ির চাকা যখন ঘোরে খুব জোরে তখন তার মধ্যে এই বাহির-মুখো বেগ জোর পায় বলেই তার গায়ের কাদা ছিটকে পড়ে, আর তার জোড়গুলো যদি কাঁচা থাকে তা হলে তার অংশগুলো ভেঙে ছুটে যায়। নক্ষত্রের ঘুরপাকের জোর বাড়তে বাড়তে এই বাহির-মুখো বেগ বেড়ে যাওয়াতে অবশেষে একদিন সে ভেঙে দুখানা হয়ে যায়। তখন থেকে এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র হয়ে যুগলযাত্রায় চলা শুরু করে।

কোনো কোনো জুড়ির প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ করতে লাগে অনেক হাজার বছর। কখনো দেখা যায় ঘুরতে ঘুরতে একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিলক্ষ্য থেকে আড়াল করে দেয়, উজ্জ্বলতায় দেয় বাধা। কিন্তু উজ্জ্বলতায় বিশেষ লোকসান ঘটত না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হত। নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার ভেদ যথেষ্ট আছে। এমনও আছে যে কোনো নক্ষত্র তার সব দীপ্তি হারিয়েছে। প্রকাণ্ড আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যে-সব নক্ষত্র তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে, তিনকাল যাবার সময় তারা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে খরচ করবার মতো আলোর পুঁজি ফুঁকে দিয়েছে। শেষ দশায় এই-সব দেউলে নক্ষত্র থাকে অখ্যাত হয়ে অন্ধকারে।

বেটলজিয়ুজ নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে, তার লাল আলো দেখলে বোঝা যায় তার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তবু জ্বলজ্বল করছে। অথচ আছে অনেক দূরে, পৃথিবীতে তার আলো পৌঁছতে লাগে ১৯০ বছর। আসল কথা, আয়তন এর অত্যন্ত প্রকাণ্ড, নিজের দেহের মধ্যে বহুকোটি সূর্যকে জায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে অ্যান্টারীজ নামক নক্ষত্র আছে, তার আয়তন বেটলজিয়ুজের প্রায় দুনো। আবার এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে কিন্তু যাদের বস্তুপদার্থ ওজনে লোহার চেয়ে অনেক ভারী।

মহাকায় নক্ষত্রদের কায়া যে বড়ো তার কারণ এ নয় যে, তাদের বস্তুপরিমাণ বেশি, তারা অত্যন্ত বেশি ফেঁপে আছে মাত্র। আবার এমন অনেক ছোটো নক্ষত্র আছে তারা যে ছোটো তার কারণ তাদের গ্যাসে সম্বল অত্যন্ত ঠাসা করে পোঁটলা-বাঁধা। সূর্যের ঘনত্ব এদের মাঝামঝি, অর্থাৎ জলের চেয়ে কিছু বেশি; ক্যাপেলা নক্ষত্রের গড়পড়তা ঘনত্ব আমাদের হাওয়ার সমান। কিন্তু সেখানে বায়ুপরিবর্তন করবার কথা যদি চিন্তা করি তা হলে মনে রাখতে হবে পরিবর্তন হবে দারুণ বেশি। আবার একেও ছাড়িয়ে গেছে কালপুরুষমণ্ডলীভুক্ত লালরঙের দানব তারা বেটলজিয়ুজ এবং বৃশ্চিক রাশির অ্যান্টারীজ। এদের ঘনত্বের এত অত্যন্ত কমতি, পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও হতে পারে না। বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারের খুব কষে পাম্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।

আবার অপর কিনারায় আছে সাদা রঙের বেঁটে তারাগুলো। তাদের ঘনত্বের কাছে লোহা প্লাটিনম কিছুই ঘেঁষতে পারে না। অথচ এরা জমাট কঠিন নয়, এরা গ্যাসদেহী সূর্যেরই সগোত্র। তাদের অন্দরমহলে জ্বলুনির যে প্রচণ্ড তাপ তাতে ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারা খালাস পায় তাঁবেদারির দায়িত্ব থেকে – উভয়ে উভয়ের মান বাঁচিয়ে চললে যে-জায়গা জুড়ত সেটা যায় কমে, ক্রমাগতই উচ্ছৃঙ্খল ভাঙা পরমাণুর মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। পরমাণুর সেই আয়তনখর্বতা অনুসারে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে যায় ছোটো। এ দিকে এই ভাঙাচোরার বে-আইনি শাস্তিভঙ্গ থেকে উষ্মা বেড়ে ওঠে সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে, ঘন গ্যাস ভারী হয়ে ওঠে প্লাটিনমের তিন হাজার গুণ বেশি। সেইজন্যে বেঁটে তারাগুলো মাপে হয় ছোটো, তাপে কম হয় না, ওজনের বাড়াবাড়িতেও বড়োদের ছাড়িয়ে যায়। সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী-তারা আছে। সাধারণ গ্রহের মতো ছোটো তার মাপ, অথচ সূর্যের মতো তার বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ। সূর্যের ঘনত্ব জলের দেড়গুণের কিছু কম, সিরিয়সের সঙ্গীটির ঘনত্ব গড়ে জলের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি। একটা দেশলাই-বাক্সের মধ্যে এর গ্যাস ভরলে সেটা ওজনে পঞ্চাশ মণ ছাড়িয়ে যাবে। আবার পর্সিয়ুস নক্ষত্রে খুদে সঙ্গীটির ঐ পরিমাণ পদার্থ ওজনে হাজার-দশেক মণ যাবে পেরিয়ে। আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ মত মানেন না। পৃথিবীর যখন নতুন গড়নপিটন হচ্ছিল তখন জলে স্থলে ঘন ঘন পরস্পরের প্রতিবাদ চলছিল, আজ যেখানে গহ্বর কাল সেখানে পাহাড়, কিছুকাল থেকে প্রাকৃতবিজ্ঞানে এই দশা ঘটিয়েছে। কত মত উঠছে নামছে তার ঠিকানা নেই।

আমাদের নাক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের দল কেউ পুবের দিকে কেউ পশ্চিমের দিকে নানারকম পথ ধরে চলেছে। সূর্য দৌড়েছে সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে, একটা দানব তারা আছে তার দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে উধাও হয়ে যায় না। এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এ দিকে পরমাণুজগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটন-ইলেকট্রনের ঘুরখাওয়া। কালস্রোত বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত। এইজন্যেই আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলে জগৎ। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে- চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।

নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যর বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুস্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে – এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর-কোনো লোকে আর-কোনো চিত্তকে অধিকার করে আর-কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু এ কথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা